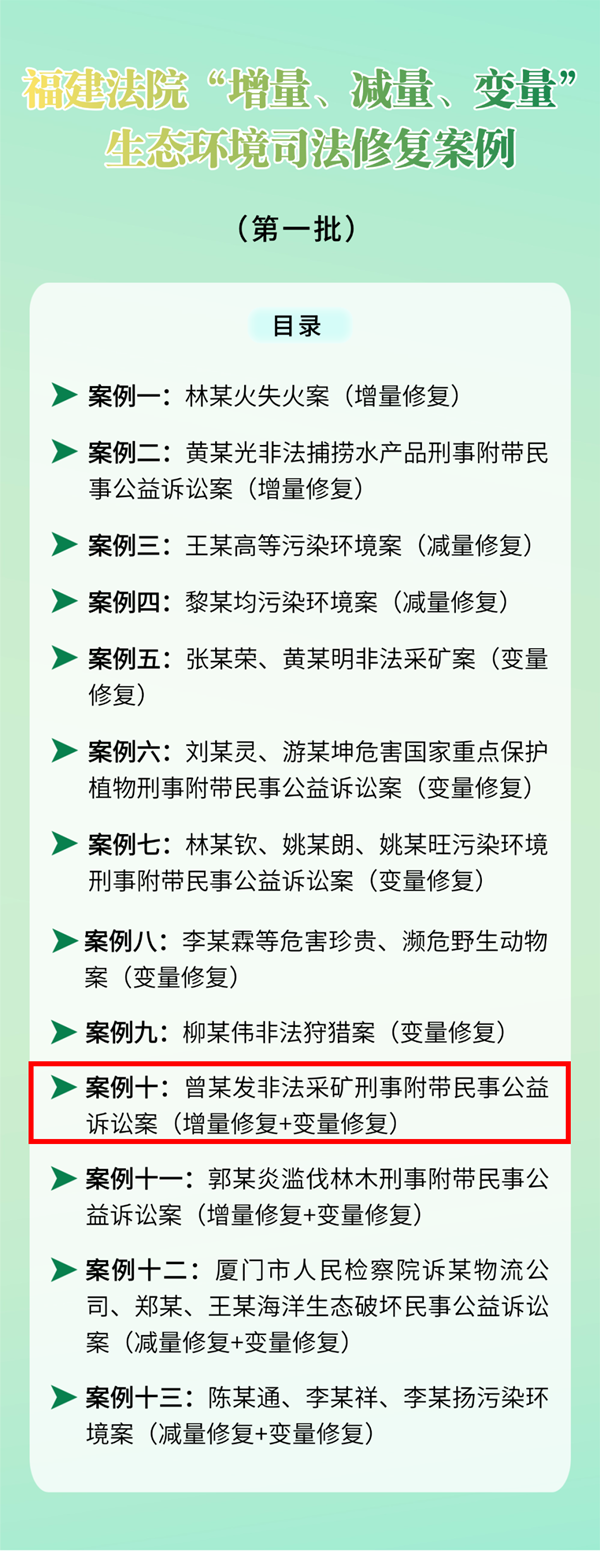

宁德法院一生态环境司法修复案例入选福建法院“增量、减量、变量”生态环境司法修复案例

本网讯 近日,福建省高级人民法院发布第一批福建法院“增量、减量、变量”生态环境司法修复案例。其中,宁德法院一生态环境司法修复案例成功入选!

曾某发非法采矿刑事附带民事公益诉讼案(增量修复+变量修复)

基本案情

2023年2月,曾某发向他人租赁经改装自卸砂船用于盗采海砂,并雇佣人员分别担任船上水手等职务。2023年3月20日晚,曾某发带领全部雇佣人员驾驶自卸砂船从福鼎市出发前往东海某海域,次日到达后因船舶吸砂管出现故障无法盗吸海砂,曾某发临时决定向正在附近采挖海砂的一盗砂船购买海砂并过驳。同月22日,自卸砂船回程途中行经福鼎市某海域时被宁德海警局福鼎工作站查获。经鉴定,船上被查扣的海砂共计2375立方米,重量为3135吨,价值222804.45元。经自然资源部海岛研究中心评估,案涉海洋生态资源环境损害整体影响价值总计288416.93元。福鼎市人民检察院提起刑事附带民事公益诉讼。福鼎市人民法院经审理认为,被告人曾某发的行为已构成非法采矿罪。

修复情况

审理期间,曾某发与福鼎市人民检察院达成公益诉讼调解协议,自愿赔偿并预缴海洋生态资源环境损害赔偿金288416.93元,并将该赔偿金用于福鼎市域范围内生态环境替代性修复。其中180402.3元用于福鼎市磻溪镇森林人类活动问题图斑生态修复项目,108014.63元用于福鼎市沙埕镇后港互花米草除治项目。福鼎市人民法院主动对接林业部门及辖区乡镇人民政府,由林业部门提供技术支撑,乡镇人民政府负责项目监管。目前,互花米草除治项目已完成第一期修复,森林生态修复项目已按计划开展。

模式阐述

本案系适用“增量修复+变量修复”模式的典型案例。该案盗采海砂行为造成海洋生态服务功能损失,但原址海砂回填存在技术难度大、可操作性不强、生态效益不佳等问题。考虑到实际情况,并结合生态技术调查官修复意见,决定对受损海域生态环境采取替代修复,并创造性将增量修复模式和变量修复模式组合运用,一方面通过“补植复绿”修复方式直接增加林木(积极要素),修复福鼎市磻溪镇受损森林资源,替代性补偿受损海域生态环境;另一方面通过“有害物种防治”的修复方式,清除外来入侵物种互花米草(消极要素),间接恢复福鼎市相关海域生态平衡。本案生态环境修复模式具有二个突出特点:一是突破地域限制,将陆地生态治理与海洋生态损害修复相结合,实现生态保护效益最大化;二是建立“法院+行政部门+乡镇政府”的多方协同监管机制,确保修复项目高质量推进。该案为复杂生态环境损害案件提供了可复制的生态环境司法修复样本,实现司法修复与生态治理的深度融合。